Ntvnews.id, Jakarta - Hiruk-pikuk kontroversi pengesahan RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025, yang disusul gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia, kembali membangkitkan kecurigaan lama—yang selama ini kerap disuarakan media asing—bahwa pemerintahan Prabowo memiliki kecenderungan anti-demokrasi. Situasi ini kian menambah pesimisme terhadap masa depan demokrasi Indonesia, di tengah merebaknya diskusi di ruang publik bahwa pemerintahan Prabowo memiliki agenda anti-demokrasi.

Dalam artikel ini saya mengajukan pandangan yang berlawanan: Bahwa demokrasi akan baik-baik saja di era Prabowo sebab Prabowo dapat dipandang sebagai personifikasi dari demokrasi yang egaliter. Tentu klaim tersebut menuntut penjelasan pertama-tama mengenai apa itu demokrasi egaliter, kedua, bagaimana Prabowo bisa menjadi personifikasi dari konsep tersebut, dan ketiga, mengapa hal tersebut menjadi dasar justifikasi bahwa demokrasi di era Prabowo akan baik-baik saja.

Demokrasi bukanlah suatu konsep yang sederhana melainkan kompleks dan multidimensi. Ada berbagai indeks yang dapat digunakan untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara tapi saya mau merujuk kepada versi Varieties of Democracy (V-Dem) Projects sebab indeks mereka menggunakan ratusan indikator untuk data multidimensi yang menilai kualitas suatu demokrasi dibanding Freedom House dan Polity yang menggunakan nilai agregat. V-Dem Project membedakan lima konsep mengenai demokrasi elektoral, liberal, partisipasif, deliberatif, dan egalitarian.

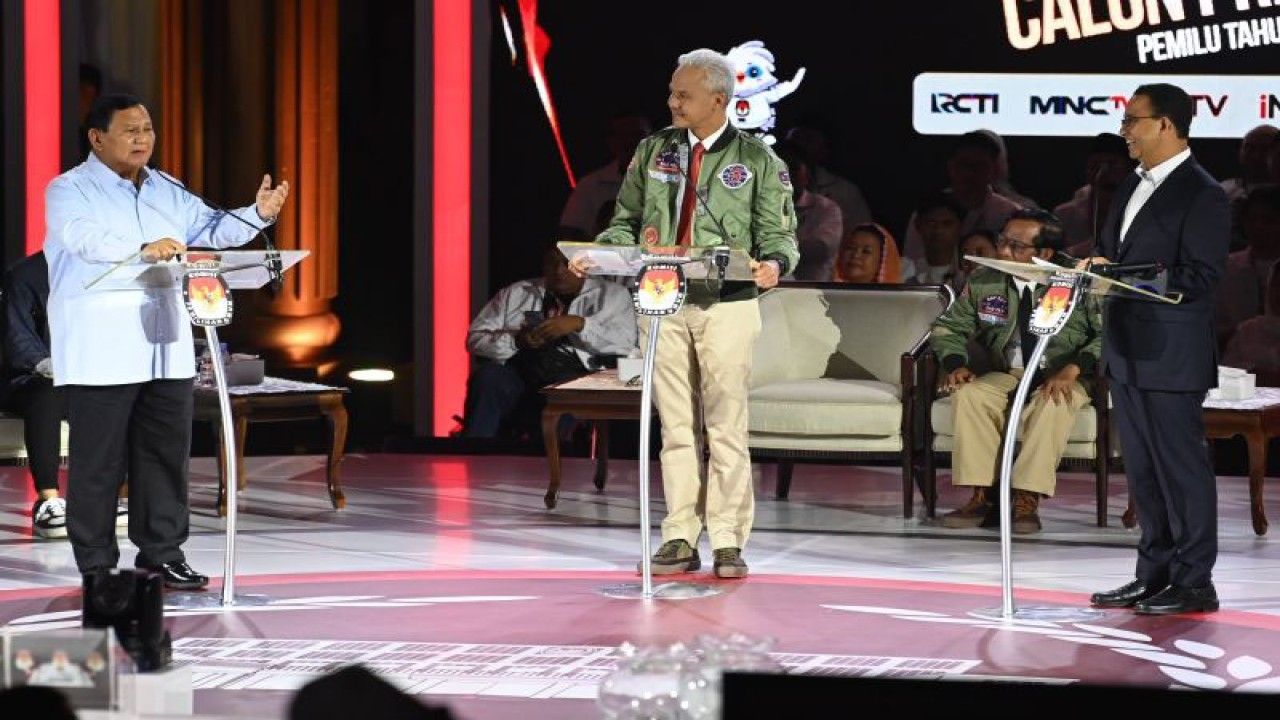

Capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan saat Debat Capres 2024. (Youtube KPU)

Capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan saat Debat Capres 2024. (Youtube KPU)

Demokrasi elektoral dapat dilihat sebagai demokrasi yang paling minimalis tanpanya suatu sistem politik tidak dapat disebut sebagai demokrasi dimana terdapat kompetisi antar partai dalam pemilu yang adil dan transparan. Namun, keberadaan pemilu semata tidak menjamin terciptanya demokrasi yang ideal; dibutuhkan pula nilai-nilai lain seperti perlindungan terhadap tirani mayoritas, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan perlindungan hak-hak individu—nilai-nilai yang tercermin dalam konsep demokrasi liberal.

Dimensi partisipatif dalam demokrasi menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses politik seperti menentukan kebijakan publik, dan tersedianya sarana-sarana partisipatif seperti dengar pendapat publik, diskusi publik, referendum, partisipasi warga lewat LSM dan mekanisme lainnya. Dimensi deliberatif dapat dilihat sebagai adanya pertimbangan publik dalam keputusan politik, dimana keputusan pemerintah dicapai melalui proses dialog dengan warga negara. Dan terakhir, dimensi egaliter dalam suatu demokrasi memastikan apakah warga negara diberdayakan secara setara atau tidak.

Pertanyaan-pertanyaan penting yang diajukan dalam konsep demokrasi egaliter adalah: Apakah terdapat ketimpangan (ekonomi, sosial atau yang lainnya) dalam proses politik? Apakah akses terhadap hak-hak dasar warga negara (seperti kesehatan dan pendidikan) dijamin? Apakah warga negara dilindungi dari kemiskinan? Apakah semua warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses apapun juga latar belakang sosial mereka?

Demokrasi yang non-egaliter berpotensi menghancurkan demokrasi itu sendiri sebab ketimpangan sosial dan ekonomi tidak akan membuat demokrasi bertahan lama sebagaimana ternyata dalam berbagai karya akademik seperti Przeworski, Solt, Lipset dan lain-lain. Demokrasi egaliter tentu saja melibatkan kehadiran elit yang egaliter—sebuah istilah yang terdengar paradoksal: bagaimana mungkin sistem yang menjunjung kesetaraan justru memiliki kelompok elit? Kelompok elit dalam hal ini bukan hanya elit politik tapi juga elit ekonomi (seperti Presiden Direktur, konglomerat dan lain-lain), elit budaya (cendekiawan, artis, dan lain-lain) dan elit lainnya. Satu hal yang harus kita terima sebagai fakta suka atau tidak: bahwa keberadaan elit tidak terhapuskan. Dalam suatu sistem yang paling egaliter sekalipun selalu akan ada golongan elit. Dimana ada sistem hirarki, pasti akan ada kelompok elit. Prof. Jordan Peterson dalam buku bestseller-nya “12 Rules for Life” menyatakan bahwa keberadaan hirarki itu lebih tua umurnya dari pohon yang sudah ada sejak ratusan juta tahun lalu. Singkat kata: Hirarki akan selalu ada sehingga golongan elit akan selalu ada. Bila golongan elit akan selalu ada dan tak terhapuskan maka upaya rakyat yang paling bijak dalam suatu demokrasi adalah berupaya memilih elit yang paling egaliter.

Prabowo Subianto

Prabowo Subianto

Tak dapat dipungkiri, Prabowo adalah bagian dari kalangan elit. Ia berasal dari garis keturunan terpandang—putra seorang begawan ekonomi, cucu pendiri BNI, dan keturunan langsung dari trah Kesultanan Mataram dan Yogyakarta—yang membuatnya kerap dipandang sebagai ningrat atau berdarah biru. Namun, artikel ini berargumen bahwa Prabowo bukanlah elit biasa, melainkan seorang elit yang egaliter, sebagaimana tercermin dalam rekam jejaknya.

Pada Pilkada Jakarta tahun 2012, ketika partai-partai sibuk mencari calon terbaik untuk menjadi Gubernur, Prabowo justru mendorong pencalonan Walikota Solo saat itu, Joko Widodo (Jokowi)—sosok yang populer, berprestasi, dan menjanjikan. Ia bahkan berupaya meyakinkan Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan Jokowi ketimbang inkumben Fauzi Bowo.

Tak hanya itu, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga mengambil langkah berani dengan mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Wakil Gubernur mendampingi Jokowi—sebuah keputusan bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang dari kalangan minoritas etnis dan agama diusung untuk posisi tinggi di pemerintahan ibu kota. Pencalonan Ahok, meski penuh risiko secara politik, didasarkan pada reputasinya yang dikenal berani, jujur, dan anti-korupsi.

Langkah-langkah egaliter Prabowo tidak berhenti pada pencalonan Jokowi dan Ahok. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, ia mendorong konsep Pertahanan Rakyat Semesta—gagasan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara, bukan hanya kalangan militer. Komitmennya pada pemerataan juga tercermin dalam program unggulannya, Makanan Bergizi Gratis, yang bertujuan mengurangi ketimpangan gizi anak-anak di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, sikap politiknya yang bersedia melampaui sekat-sekat elite—seperti saat menerima posisi Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi, rival politiknya—menunjukkan fleksibilitas dan keberpihakan pada kepentingan nasional di atas ego pribadi. Gaya komunikasinya yang sering merakyat, emosional, dan menggunakan bahasa sederhana, juga mempertegas citranya sebagai elit yang tidak menjauh dari rakyat, melainkan justru berusaha menjembatani jarak antara elite dan akar rumput.

Rafael Carranza, Dante Contreras, dan Gabriel Otero (2024) dalam riset mereka yang berjudul “What Makes Elites More or Less Egalitarian?” mengkaji bagaimana seorang elit bisa memiliki pandangan yang lebih egaliter terhadap ketimpangan sosial. Mereka menemukan bahwa ada tiga faktor utama yang memengaruhi sikap seorang elit terhadap ketimpangan: (1) tipe elit yang ia wakili (ekonomi, politik, atau kultural), (2) pengalaman kontekstual individu seperti jenis pendidikan, lingkungan profesional, dan tempat tinggal, serta (3) pengalaman kontekstual antar generasi, yakni perbedaan atau kesinambungan latar belakang sosial antara individu dan orang tuanya. Studi ini menunjukkan bahwa elit ekonomi—terutama yang tinggal di kawasan residensial mewah dan lulusan sekolah bisnis elit—cenderung lebih toleran terhadap ketimpangan dan kurang mendukung kebijakan redistributif.

Dalam konteks temuan ini, menarik untuk menanyakan: dari mana Prabowo Subianto, yang berasal dari latar belakang elite dan tumbuh di lingkungan yang relatif mewah, mengembangkan sifat egaliter dalam kepemimpinannya? Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo mengisahkan bagaimana sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo, kerap mendiskusikan gagasan sistem ekonomi terbaik untuk Indonesia di meja makan keluarga—yakni sebuah sistem hibrida yang menggabungkan keunggulan kapitalisme dan sosialisme demi kepentingan rakyat kecil. Mungkinkah warisan pemikiran ayahnya ini membentuk dasar ideologis bagi sikap egaliter Prabowo? Atau mungkinkah pengalaman masa kecilnya, ketika ia harus berpindah-pindah negara karena sang ayah berselisih dengan Presiden Soekarno, membuatnya terpapar berbagai realitas sosial dan ekonomi yang memperkaya perspektifnya dan mengajarkannya nilai empati serta seni bertahan hidup? Dalam kacamata Carranza et al., pengalaman-pengalaman ini bisa dikategorikan sebagai ‘pengalaman kontekstual antar generasi’ yang justru membuka ruang bagi lahirnya seorang elit yang lebih peka terhadap ketimpangan dan lebih inklusif dalam kepemimpinannya.

Selanjutnya kita harus menanyakan: Bila Prabowo adalah seorang elit yang egaliter, apakah itu menjamin bahwa demokrasi Indonesia akan baik-baik saja? Pertanyaan ini sah dan penting, terlebih di tengah kekhawatiran publik atas revisi Undang-Undang TNI dan narasi yang berkembang bahwa demokrasi Indonesia sedang bergerak mundur. Namun untuk menjawabnya secara adil, kita perlu melihat lebih dalam pada konsep egalitarian nationalism—sebuah warisan historis Indonesia yang, menurut Dan Slater (2020), justru menjadi penjaga utama dari keberlangsungan demokrasi kita selama dua dekade terakhir.

Dalam tulisannya, Slater menunjukkan bahwa egalitarian nationalism adalah bentuk nasionalisme yang bersifat inklusif—tidak bersandar pada etnisitas, agama, atau status sosial tertentu—tetapi pada kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum dan negara. Inilah jenis nasionalisme yang tidak membangun identitas berdasarkan eksklusivitas, melainkan berdasarkan prinsip bahwa semua warga memiliki hak dan tempat yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme jenis inilah yang, menurut Slater, telah berjasa menyelamatkan Indonesia dari empat jurang maut demokrasi yang kerap menjerat negara-negara pasca-otoriter: kegagalan negara (state failure), kudeta militer (military takeover), otoritarianisme elektoral (electoral authoritarianism), dan demokrasi iliberal (illiberal democracy).

Indonesia pernah berdiri di ambang masing-masing dari empat jurang tersebut. Konflik separatis dan kekerasan komunal mengancam keutuhan negara. Militer begitu kuat pasca-Orde Baru hingga diprediksi akan merebut kekuasaan sipil. Otoritarianisme elektoral sempat muncul dalam bentuk dominasi partai tunggal dan kooptasi lembaga-lembaga demokrasi. Dan hari ini, ancaman demokrasi iliberal masih membayangi. Namun dari semua itu, egalitarian nationalism yang diwariskan oleh para pendiri bangsa—nasionalisme yang plural, non-dinastik, dan berakar dari rakyat biasa—telah menjadi tameng yang ampuh.

Momen Akrab Prabowo dan Macron Selfie Bareng Wartawan di Candi Borobudur (Ist)

Momen Akrab Prabowo dan Macron Selfie Bareng Wartawan di Candi Borobudur (Ist)

Dalam konteks ini, egalitarian nationalism tidak bisa dipandang terpisah dari figur-figur yang menghidupkannya dalam praktik politik. Dan di titik inilah, Prabowo Subianto—meskipun berasal dari elite sosial-politik Indonesia—telah menunjukkan bahwa ia adalah personifikasi dari nasionalisme egaliter tersebut. Dari keberaniannya mengusung tokoh-tokoh non-mainstream seperti Jokowi dan Ahok, hingga program-program pro-rakyat seperti Makanan Bergizi Gratis, Prabowo tidak menampilkan wajah nasionalisme yang eksklusif, melainkan sebaliknya: nasionalisme yang merangkul, bukan menyingkirkan.

Maka, dalam menghadapi kekhawatiran atas revisi UU TNI atau tuduhan bahwa Prabowo anti-demokrasi, kita justru perlu melihat keseluruhan jejak politik dan ideologinya. Sejauh ini, tidak ada indikasi kuat bahwa Prabowo akan membawa Indonesia terperosok ke dalam autoritarianisme. Justru, bila kita percaya pada kekuatan egalitarian nationalism sebagaimana diuraikan Dan Slater, maka Prabowo—dengan latar belakang elitnya yang tak menutup pintu bagi rakyat biasa, dan dengan pandangan nasionalismenya yang tidak menindas perbedaan—adalah harapan bagi demokrasi, bukan ancamannya.

Dengan demikian, kita tidak perlu pesimis terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Jika egalitarian nationalism adalah benteng terbaik demokrasi kita, maka Prabowo, sebagai perwujudan elit egaliter dan penjaga nasionalisme egaliter, adalah bagian dari benteng itu sendiri.

Penulis: Ketua Gekira DKI Jakarta, Aristo Purboadji Pariadji

Ketua Gekira DKI Jakarta, Aristo Purboadji Pariadji. (Gekira)

Ketua Gekira DKI Jakarta, Aristo Purboadji Pariadji. (Gekira)